无蛋壳孵化实验成功 崂山区实验学校落实“双减”见成效

信网3月31日讯(通讯员 王小丹 见习记者 姜丹宁)二十年前,人们在路边电话亭“煲电话粥”时,怎么也想不到今天可以通过智能手机和4G、5G网络,随时随地与地球另一端的人免费视频通话。科技的创新改变人类的生产生活方式。越来越多曾经在科幻小说、电影中出现的场景,正逐渐变为现实。

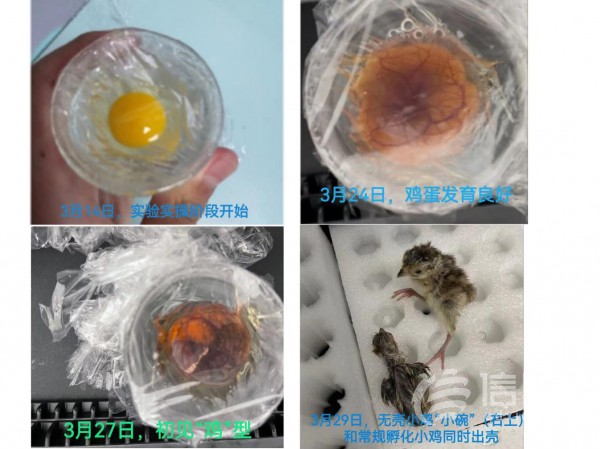

近日,青岛市崂山区实验学校初中部一项生物实验在师生中引发不小的“轰动”。经过数十天的精心培育,一份被打在“碗”里的蛋黄蛋清逐渐发育成一只小鸡,在全校上课无人知晓的时刻,它“悄咪咪”把覆盖在碗口的保鲜膜用脚蹬开,然后翻身从实验碗里爬了出来。这只从“碗”里发育出来的小鸡,惊奇地发现旁边对照实验的“常规孵化蛋”正有啄壳奋力挣扎钻出来的小伙伴儿,实验小鸡仿佛在疑惑:“这些同类怎么会从奇怪的蛋壳里出来呢?难道不应该和我一样在碗里发育吗?”

这神奇的一幕,缘于该学校八年级生物组历时8个月的“无蛋壳孵化”实验设计,对照实验组是有蛋壳孵化,鲜明的对比效果,让学生们赞叹不已。

“无蛋壳孵化实验成功的关键点在于必须全程‘无菌操作’确保实验蛋不被细菌污染。本次实验我们共准备了16个备用计划,如果实验出现任何意外事故,就会立即启动备用计划。受实验条件约束,我们解决无菌操作的方法有两步,一步是传统的巴氏消毒法,另一步是将覆盖小碗的保鲜膜模拟鹅颈瓶的形状来防止细菌进入到实验碗里。”实验团队主要成员之一、该校八年级二班学生杨乔森兴奋地向信网展示自己的实验报告。

“无蛋壳孵化实验,是生物学领域上的典型实验,未来有可能应用于治疗癌症等疾病相关科技研发活动中。为了揭开无蛋壳孵化实验神秘的面纱,我们班的同学和老师做了充分的准备,做了大量的数据调查,同时进行了相关的技术训练与数学建模。通过实际操作,同学们普遍感受到这项实验是对科技人员技术的检验,是生物科技的一项证明,是参与者的付出与努力,更是对生命的尊重与敬畏,”学校生物实验指导张晓玲介绍,“提高学生学科素养的重要途径离不开实践探究,实验的过程是孩子们各项能力提升的过程,更能为有志于从事这个领域事业的学生埋下一粒探索创新的种子,并在未来的日子里继续茁壮成长。”

青岛市人大代表、在生物医药方面获得了多项国家专利的青岛海华生物首席科学家李明义博士,十分关注学校的此项实验过程,闻讯十分欣喜,他鼓励学生说:“无壳孵化将来可用于转基因科学研究。学校在相对简易的实验环境能孵化成功,说明实验全程的无菌操作很成功,对实验团队取得阶段性成果表示祝贺。”

除了生物学科老师对此实验全程支持和指导,崂山区实验学校也十分注重对学生创造力的保护和培养,开展这个实验,学校的初衷是扎实落实“双减”,贯彻“两创”政策,学生在合理时间完成课业之后,将更多的时间和精力去参与课外社团和实践活动。从实际效果看,减少日常作业量,丰富学生的业余生活,既给校园增添了活力,让学生体验到创新的喜悦,创造的成就感,还有助于激发学生学习主动性,提升学习成绩。

据了解,崂山区实验学校贯彻落实“双减”政策的同时,着力培育创新创造的“土壤”,对这次寓教于乐的无蛋壳孵化试验,学校校长张星对信网说:“我校无蛋壳小鸡‘小碗’的诞生给全校的实践教学带来了新的生机,学校将继续为各领域的可造之材创造适宜的教育条件。我们还创建了机器人设计、无人机操作、影视欣赏、英语配音、音体美等多种兴趣社团,让孩子们的校园生活丰富多彩。在我们眼里,学生如雏鸟,学校就是要保护他们的天性和激发他们的创造力,帮助他们成为雄鹰,为国家培养出更多富有创新精神和创造能力的多元化人才。”

[来源:信网 编辑:戴慧慧]大家爱看